関数とは

学習する学年:中学生

1.関数って何ですか?

関数とは、入力した値に対して出力される値が定まっている関係のことです。

数学でいう関数とは、変数のxに対する答えのyが1つ定まっていることです。

どういうことかというと、

- x=1の時y=2

- x=2の時y=4

- x=3の時y=6

というように入力のxと出力のyが定まっている関係が関数です。

したがって、そのような状態の時のことをyをxの関数であるといい、一般的には、y=f(x)としてxとyの関係を表します。

※fはファンクションという意味です。

関数の種類は、1次関数(y=2x)、2次関数(y=2x2)、分数関数(y=1/x)、指数関数(y=ax)、三角関数(y=sinx)、対数関数(y=logax)などの様々な関数があります。

例えば、下のような2次関数(次数が2の関数)を考えてみましょう。

関数とは、簡単にいうと、入力した値に対する出力された値の関係を表したものなので、xの値を変化させていくとyの値はおのずと決まりますよね。

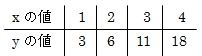

xの値を、1、2、3、4と入れていくと、入力した値のxと出力された値のyの関係は次のようになります。

このように、関数とはxとyの値が定まっているのです。この値以外には変化しない特徴を持っています。

以上のことをまとめると、入力する数と出力される数がある関係を持って変化していて、その変化(xの値とyの値)がわかればグラフを描いたり式にしたりできるということです。

上の式は、y=で表しましたが、yをf(x)におきかえて

と表すこともあります。

xを1、2、3、4と変化させると、

- f(1)=1+2=3

- f(2)=4+2=6

- f(3)=9+2=11

- f(4)=16+2=18

となるので、出力される値はy=でもf(x)=でも変わりありません。関数の式が同じならば同じ値が出力されます。

ちなみに、方程式も似たような式ですが方程式は関数ではなくイコールが成り立つ式のことです。関数のように出力値はどんどんでてきませんので間違えないようにしてください。

関数とは何のことなのかわかっていただけたでしょうか。