長さの単位の換算方法

学習する学年:小学生

1.長さの単位の説明

長さの単位は、みなさんがよく知っているおなじみのm(メートル)です。

m(メートル)は、体育の時間で50m走のタイムを計ったり、自宅から学校までは800mあるというような使い方をします。

また、長さの単位はm(メートル)の他には、km(キロメートル)、cm(センチメートル)、mm(ミリメートル)として長さを表すことも多くありますよね。

しかしながら、国際単位系(SI)では基本となる長さの単位はm(メートル)で定義されています。

では、m(メートル)の前にくっついている記号(k、c、m)はいったい何を意味しているのでしょうか?

この記号は、次のように接頭語(補助単位)と呼ばれるものです。

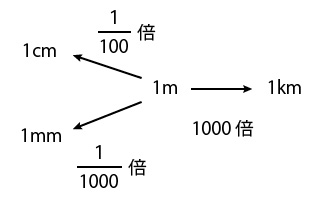

- k(キロ):1000倍

- c(センチ):0.01倍(1/100倍)

- m(ミリ):0.001倍(1/1000倍)

つまり基本はm(メートル)なので、k(キロ)、c(センチ)、m(ミリ)は、m(メートル)の前にくっ付けたり、くっ付けなかったりして、mを付ければ1/1000倍、cを付ければ1/100倍、kを付ければ1000倍を表しているだけです。

接頭語は、単位を扱う時にはとにかく頻繁にでてきますので何倍のことを言っているのかその意味をしっかり覚えてください。接頭語の意味が分かれば、km、cm、mmの単位の表し方が理解できます。

2.1kmは何mですか?

それでは、接頭語を使って長さを計算してみましょう。

1kmは何mになるでしょうか?

1km=1000mですよね。

これは1×1000倍mを表しています。

1000倍とはk(キロ)のことです。kを1000に置き換えただけです。

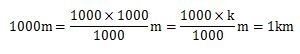

その逆は、1000m=1kmになりますが、どのように計算したらいいでしょか?

これは、分数の分母と分子に同じある数を掛け合わせて倍分して計算しています。倍分がわからない方は 倍分、変形、移項 を見てください。

1000mを1kmにするには、このように計算していきます。

k(キロ)は1000倍のことなので、分母と分子にそろぞれ1000を掛け合わせて、分子の1000はkに置き換えます。

後は、1000/1000を計算すれば1になるので、1kmになります。

3.100cmは何mですか?

次は、100cmは何mになるのか見ていきましょう。

100cm=1mですよね。

これは100×0.01倍mを表しています。

0.01倍とはc(センチ)のことです。cを0.01に置き換えただけです。

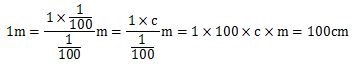

その逆は、1m=100cmになりますが、どのように計算したらいいでしょか?

これも、先程と同じように倍分を使って計算していきます。

c(センチ)は1/100倍のことなので、分母と分子にそろぞれ1/100を掛け合わせて、分子の1/100はcに置き換えます。

後は、1/(1/100)を計算すれば100になるので、100cmになります。

4.接頭語の一覧表

下の表に、算数・数学の授業でよく見かける接頭語の一覧をまとめておきます。

使い慣れないうちは頭が必ずパニックになる単位換算ですが、接頭語は何を表しているのかという根本的な理屈が理解できていたら落ち着いて問題を解くことができるようになります。

計算がスムーズにできるようになる為にはその接頭語の記号が何倍なのかを覚えてください。最低でも、k(キロ)、c(センチ)、m(ミリ)は覚えてください。

| 接頭語 | 読み方 | 指数 | 倍 |

|---|---|---|---|

| k | キロ |  | 1000 |

| h | ヘクト |  | 100 |

| da | デカ |  | 10 |

| d | デシ |  |  |

| c | センチ |  |  |

| m | ミリ |  |  |

5.単位を換算するおすすめの定規

長さ、重さ、面積、体積の単位の換算でつまずいているお子さんはいませんか。単位の換算ができるようになるおすすめの定規を紹介します。

本の名前:単位換算定規 単位換算プリント

単位換算定規とは、小学1年生から6年生まで役に立つ、長さ、重さ、面積、体積の単位を換算する画期的な定規と問題集のセットです。

単位の換算が苦手だとテストの成績がずいぶん悪くなりますよね。

そんな時は、単位換算定規と問題集を使って単位の計算に慣れてください。

単位の計算のコツが分かればいつの間にかスイスイ計算ができるようになります。