四捨五入と二捨三入

学習する学年:小学生

1.四捨五入の説明

四捨五入とは、求めたい位の1つ下の位の数が、四以下の数字(0、1、2、3、4)の時は切り捨てて、五以上の数字(5、6、7、8、9)の時は切り上げを行って、繰上げた時は求めたい位の数に1を加える方法です。

切り捨てと切り上げの意味は次の通りです。

- 切り捨てとは、ある位以下の数を0にすること

- 切り上げとは、位を1つ繰り上げること

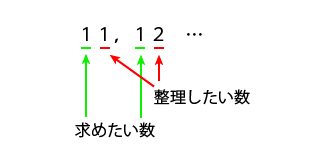

例えば、ここに11~19までの数があります。

- 11、12、13、14、15、16、17、18、19

11~19の数を一の位で四捨五入してみると10か20のどちらかの数になります。

この場合は、十の位が求めたい数で一の位がどうにか整理したい数になるからです。

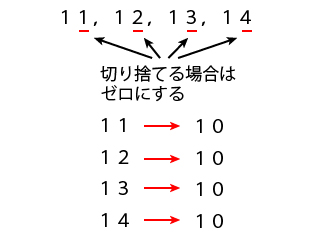

それでは、11~14の数を四捨五入してみましょう。

11、12、13、14の一の位(整理したい数)は切り捨ててください。

切り捨てることになった一の位の数はすべてゼロに置き換えて、十の位はそのままの数にします。

したがって、11、12、13、14の一の位を四捨五入すると10に変化します。

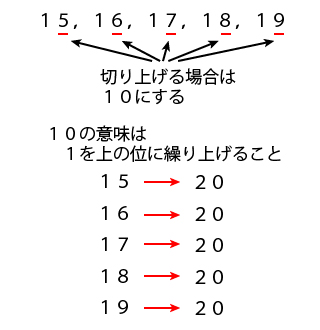

次は、15~19の数を四捨五入してみましょう。

15、16、17、18、19の一の位(整理したい数)は切り上げてください。

切り上げることになった一の位の数はすべて10に置き換えます。

しかし、一の位に10は収まりませんので十の位に1を繰り上げる作業が必要になります。

したがって、15、16、17、18、19の一の位を四捨五入すると20に変化します。

つまり、11、12、13、14、15、16、17、18、19までの数を四捨五入すると次のようになります。

- 11→10

- 12→10

- 13→10

- 14→10

- 15→20

- 16→20

- 17→20

- 18→20

- 19→20

21~29もそれ以降の数も同じように四捨五入します。算数・数学ともに四捨五入の方法はよく出てきますので覚えてください。

2.四捨五入をしてみましょう

四捨五入する方法がわかったところで、次の数を一の位で四捨五入してみましょう。

- 52を四捨五入してください。

- 52の一の位は2ですので切り捨てをします。

- したがって、答えは50となります。

- 38を四捨五入してください。

- 38の一の位は8ですので切り上げをします。

- したがって、答えは40となります。

次は小数第一位を四捨五入してみましょう。

- 102.3を四捨五入してください。

- 102.3の小数第一位は3ですので切り捨てをします。

- したがって、答えは102となります。

- 143.7を四捨五入してください。

- 143.7の小数第一位は7ですので切り上げをします。

- したがって、答えは144となります。

3.二捨三入の説明

切り上げ、切り捨ての方法は、四捨五入の他に二捨三入という方法があることをご存じでしょうか。

二捨三入を行う時は次のルールにしたがってください。

- 1、2の時は切り捨て

- 3、4、5、6、7の時は5にする

- 8、9の時は切り上げます

例えば、11~19までの数があるとします。

- 11、12、13、14、15、16、17、18、19

この数を、一の位で二捨三入すると、

- 11、12は10

- 13、14、15、16、17は15

- 18、19は20

になります。

4.二捨三入をしてみましょう

二捨三入する方法がわかったところで、次の数を一の位で二捨三入してみましょう。

- 32を二捨三入してください。

- 32の一の位の2です。

- 2は切り捨てるので、答えは30になります。

- 46を二捨三入してください。

- 46の一の位の6です。

- 6は5になるので、答えは45になります。

- 99を二捨三入してください。

- 99の一の位の9です。

- 9は切り上げるので、答えは100になります。

位の繰り上げ繰り下げ方法は、四捨五入の他にニ捨三入という方法もあります。どちらもルールを覚えておいてください。