たしざん(平方根の計算)

学習する学年:中学生

1.平方根のたしざんについて

小学校を卒業して中学生になったら平方根を使った足し算の計算の授業が始まります。

平方根という言葉を聞いてもどのような数なのかさっぱりわかりませんよね。

平方根とはルートの記号を使った数のことです。ルートの記号は√のことで、√2、√3、√5などのような数のことを平方根といいます。

平方根の足し算をする時に注意することは、普通に数を足し合わせても答えはでてこないことです。

では、どのようにして計算すればいいのかというと、式に含まれているそれぞれのルート(平方根)の中の値が同じ時だけ足すことができます。

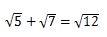

計算方法を詳しく説明しますので、次の平方根の式をみてください。

この式は、ルートの中の値が、5と7でそれぞれ違っていますよね。どのように計算したらいいのでしょうか。

ルートの中の数が同じでないと普通に足すことができませんので下のような計算はできませんよ。

ルートの足し算をする方法は、どうにかしてルートの中の値をある数で合わせなければ計算が進みません。

√5と√7のルートの中の数を合わせる方法は何があるかいろいろ考えてください。

何かの方法を思いつきましたか。

実はこの式はルートの中の値をどうすることもできないので、これ以上平方根の計算はできないです。

したがって、

が答えです。

ルートの足し算はできる数とできない数があることを覚えておいてください。

2.平方根のたしざんの計算1

上で説明した内容を頭に思い浮かべながら、次の平方根の式を計算してみましょう。

この式では、それぞれのルートの値が異なっています。

このような場合は、ルートの足し算ができるのかできないのか計算の仕方はわかりますよね。

上の説明を踏まえるとルートの値が同じにできませんのでこれ以上平方根の計算はできないことがわかります。

3.平方根のたしざんの計算2

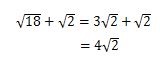

それでは、最後に次の平方根の式を計算してみましょう。

このままでは、それぞれのルートの値が違いますので計算ができません。

この場合は、ルート18をどうにかして簡単にすると計算できそうです。ルートの中を簡単にする方法がわからない方は、ルートの中を簡単にする方法 を見てください。

ルート18を簡単にすると、3ルート2になります。

したがって、ルート2どうしの数になったので足し算ができるようになります。

上の式の計算方法を説明しますと、ルート2が3つとルート2が1つある式なので、それぞれの数を足すとルート2が4つになるということです。

つまり、4√2が答えです。

このように、平方根の足し算はルートの値を合わせないといけないので少し複雑に見えたかもしれませんが、ルートの計算の方法を覚えれば平方根の足し算は簡単にできるようになりますので繰り返し勉強してください。

4.数学の基礎がわかるおすすめの本

中学1年生で数学の勉強につまずいているお子さんはいませんか。数学の基礎がわかるようになるおすすめの本を紹介します。

本の名前:中学数学の解き方をひとつひとつわかりやすく。

中学数学の解き方をひとつひとつわかりやすくは、中学数学の基礎中の基礎が勉強できる参考書です。

中学数学は、平方根、方程式、関数、三角比、指数などを勉強しますが、平方根の計算が難しくて挫折してしまうお子さんが多いです。

なぜ、数学ができなくなるのかというと、問題の解くルールがわからないからです。

問題を解く時は必ず解き方がありますよね。

中学数学の基礎を勉強して解き方を覚えれば、数学の問題は解けれるようになります。