折れ線グラフの描き方の手順

学習する学年:小学生

1.折れ線グラフの説明

小学校中学年で勉強する統計グラフの種類は、折れ線グラフ、棒グラフ、積み上げ棒グラフの3つあります。

折れ線グラフとは、数量データをプロットしたそれぞれの点と点を線で結んで数量の変化を表す統計グラフのことです。

データの種類は、ものの種類・区別を表した質的データと数量を表した量的データがあり、折れ線グラフは量的データを扱うことが多いです。

算数の授業で勉強するグラフは様々ありますが、折れ線グラフは小学生中学年で勉強するグラフです。

折れ線グラフの特徴は、数量の変化を点と点の間の直線の傾き具合で変化の大きさがわかることです。また、折れ線グラフは横軸は時間軸にすることが多く、時間が経過するとどのように数量が変わるのか時系列としてデータの傾向をみるとわかりやすくなります。

したがって、折れ線グラフを使う目的は、数量データの変化具合を時系列で確認する為に使います。

折れ線グラフを描く手順ですが、

- 散らばっているデータをまとめる

- まとめたデータを表にする

- 表の数値を元にして折れ線グラフを描く

という3工程の順番です。

折れ線グラフを描くことができたらそれで終わりではなく、描いた折れ線グラフをじっくり見てグラフからどのような傾向が読み取れるのか考えます。

統計グラフの勉強をして散らばっているデータをまとめてグラフを描き、そして描いたグラフを読み取れる力が身に着くと物事を比較検討する力も同時に身に着きます。

中学生・高校生・大学生・社会人の方で統計グラフの描き方がよくわからないという方は、絵グラフ、棒グラフ、積み上げ棒グラフ、折れ線グラフという順番で勉強してください。

以下に折れ線グラフの描き方を例題を使ってわかりやすく説明していますので描き方を読んでイメージをつかんでください。

2.雪が降った日数で折れ線グラフの描き方の例題

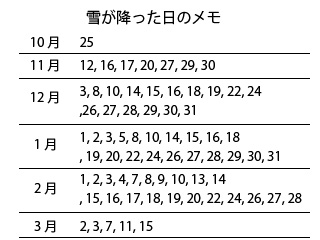

さとし君は毎年冬になると雪が降る地域に住んでいるので、雪が降るたびにお母さんに雪かきを手伝わされる日々を送っています。そこで、さとし君は自分が住んでいる地域は雪がどのくらいの日数降るのか知りたくなり、上の図のように雪が降った日のメモを作って雪が降った日数を月ごとに調べることにしました。

こういう場合を例にして、どのように折れ線グラフにすればいいのか1つ1つ考えてみましょう。

折れ線グラフを描く手順は覚えていますか?

1番目は散らばっているデータをまとめる、2番目はまとめたデータを表にする、3番目は表の数値を元にして折れ線グラフを描くという順番で行ってください。

手順1.

まずは、上の図の雪が降った日数のメモ用紙に書かれている月と雪が降った日を整理してみましょう。

整理することはとても重要な作業です。みなさんの部屋の中が散らかっているとお母さんにすぐに片付けるように怒られますよね。散らかっていたものをあるべき場所に片付けると綺麗に整理できます。統計も同じで、散らかっているデータを目的に応じて整理すると綺麗になり意味を持つデータに変わります。

この場合は、月ごとの雪が降った日数を比べるので、月ごとに何日雪が降ったのかを整理すれば綺麗にまとまりそうですよね。

上の雪が降った日のメモ用紙は、雪が降った日を月ごとにカウントして、10月、11月、12月、1月、2月、3月という順番でカウントした数字を書きこんで整列させてみると次のようになります。

- 10月:1日

- 11月:7日

- 12月:16日

- 1月:20日

- 2月:21日

- 3月:5日

これで月ごとに、雪が降った日数を整理することができました。

手順2.

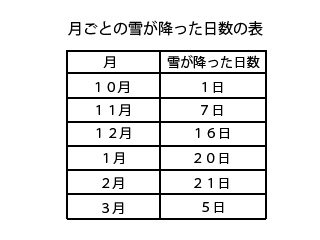

次は、まとめたデータを表にしてみましょう。

表を作る時は項目が必要です。この場合は、月ごとに雪が降った日数を調べましたので、月、雪が降った日数を項目として表を作るのが適切ですよね。

表を作ると次のようになります。

データの整理がしっかりできていれば、表を作ることは難しくないですよね。きれいにまとまりました。

手順3.

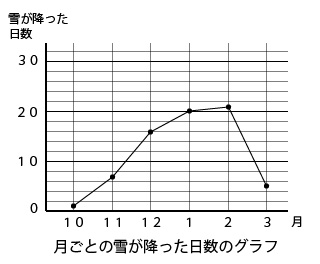

最後は、表の数値を元にして折れ線グラフを描きます。

折れ線グラフを描く時は、縦軸と横軸の項目が必要になります。この場合は、表の項目の月と雪が降った日数を使って、縦軸を雪が降った日数、横軸を月にします。

縦軸は、一番下が0で上に行くほど日数が増えるように目盛りを書きこみます。横軸は、左から10月、11月、12月、1月、2月、3月という順番に月を書きこみます。

縦軸と横軸の項目と目盛りを書きこみましたら、それぞれの月の雪が降った日数を横軸の上方向に表から読み取った値を黒点の形でプロットして、点と点の間は直線を引いて描いてください。

※点や線の色は黒色ではなく赤色や青色など何色でもよく、また、点ではなく三角や四角などを使っても構いません。とにかく見やすいように描いてください。

折れ線グラフを描くと次のようになります。

これで折れ線グラフは完成してすべてのデータの整理が終わりました。

折れ線グラフが完成した後は、折れ線グラフからデータの傾向や特徴を考えてみましょう。

まずは、雪が降った日数が多い少ないを比べて見ると、

- 雪が降った日数が最多の月は2月

- 雪が降った日数が最少の月は10月

ということがわかります。

ここまでの比較内容では、折れ線グラフではなくても普通の棒グラフでも可能ですよね。

では、折れ線グラフの利点は何かというと、点と点の間の直線の傾き具合で数量の変化の大小(増減)がわかることです。どういうことかというと、直線の傾き方が大きい時は数量の変化が大きく、直線の傾き方が小さい時は数量の変化が小さいということです。

直線の傾き方に焦点を当てて折れ線グラフを見ると、

- 直線の傾き方が一番大きいのは2~3月

- 直線の傾き方が一番小さいのは1~2月

となるので、2~3月は変化が一番大きい期間、1~2月は変化が一番小さい期間ということがわかります。

したがって、2~3月は気候が急激に変化して雪の日が少なくなった、1~2月は変化が少ないので雪が降る日数のピークであることが推測できます。

なお、点と点の間の直線は傾き具合を確認する為のものなので、線上の値を読み取っても正確な意味を持っていません。折れ線グラフの値を読み取る時は注意してください。

折れ線グラフは、数量の多い少ない、数量の変化の増減を比較する時に使うことに適している統計グラフです。

普通の棒グラフよりも折れ線グラフの方が数量の変化の増減(大小)が比較しやすいことをわかっていただけたでしょうか。