分数のたしざんの計算手順と計算方法

学習する学年:小学生

1.分数のたしざんの説明

分数のたしざんは、そのままの分数の数を普通に足し合わせても答えはでません。

分数のたしざんの計算は、分数のかけざんやわりざんを計算する時のように、それぞれの数に手を加えずに計算していくことができませんので難しく感じるかもしれませんが心配しないでください。

分数のたしざんを攻略するコツは、分母の数を同じ数にするように意識してもらうと簡単に計算できるようになります。

要するに、分数のたしざんをする時の分数のそれぞれの分母の数が等しい時に限り、たしざんの計算ができるようになると覚えてもらえれば大丈夫です。

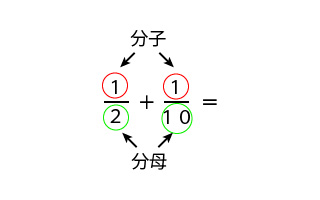

では、分数はどちらが分母でどちらが分子か覚えていますか?

分数の構造は、次のように分母と分子に分かれていて、分数の下の数が分母で、上の数が分子になります。

分数の構造がわかりましたら、次は、分数のたしざんを理解するために計算するコツを覚えてしまいましょう。

2.分数のたしざんの計算手順

それでは、分数のたしざんの計算手順を見ていきましょう。

分数のたしざんの計算手順は、次の3ステップの内容に従って行います。

- それぞれの分母の数を通分して統一します。

- それぞれの分子の数をたしざんします。

- 計算結果が約分できそうなら分母と分子を約分して小さな数字にします。

普通の計算と分数の計算は何が違うのかというと、分数の計算には通分と約分という作業工程が発生することです。

したがって、通分と約分の意味と計算方法がわからないと分数の計算が全くできないということです。

分数のたしざんをマスターするには、分母の数を揃える為の通分と計算結果の数を小さくする為の約分という計算方法を覚えることです。

分数の計算が嫌いにならないようにする為に通分と約分をしっかり覚えてから分数の計算を始めてください。

3.分数のたしざんの計算方法

通分と約分のやり方がわかりましたら、次の分数を計算してみましょう。

上で説明した、分数のたしざんの計算手順に従って計算してもらえれば簡単に答えを導くことができます。

最初は、それぞれの分数の分母の数が同じになっているのか調べます。

この分数の式の場合は、それぞれの分数の分母の数が、2、10で異なっていますので、このままでは分数のたしざんができません。

まずは、分母の数を統一しましょう。どのように統一すればいいのかというと、それぞれの分母の数の最小公倍数にしてください。

ここで、分数のたしざんを計算する時に必要となる通分という作業を行って分母を同じ数に合わせます。2と10の最小公倍数は10なので、それぞれの分母の数を通分して10に合わせてください。分母を最小公倍数にするのがスマートな方法です。

最小公倍数の求め方がわからないという方は、分母が揃えばたしざんができるようになるので、2×10=20というようにそれぞれの分母の数の積(この場合は20)で揃えても計算できます。とにかく分母の数を揃えてください。

通分と約分の説明は 通分と約分 を見てください。

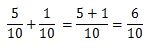

通分すると、次のような式に変わります。分母が10で揃いました。

どんどん計算していきましょう。たしざんするのは分母ではなく分子の数です。

たしざんすると分子が6となり、6/10という計算結果になりました。この計算結果が約分できそうなら約分しなければいけません。

この場合は約分ができますので、分母と分子を2で割って約分して数を小さくしてください。

約分した答えは次の通りです。分母の数より分子の数の方が小さい分数のことを真分数といいます。

計算手順に従って計算すれば、難しいと思えていた分数のたしざんも簡単に計算できたと思います。

4.帯分数のたしざんの計算方法

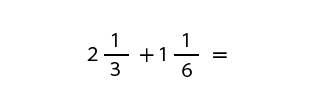

上記の分数のたしざんの計算方法がわかりましたら、次は帯分数どうしのたしざんの計算をしてみましょう。

帯分数とは分数の前に数が付いている分数のことです。帯分数のたしざんの計算方法は、まずは帯分数を仮分数に変換してから、上で説明した分数のたしざんの計算手順に従って計算してもらえれば簡単に答えを導くことができます。

最初は、帯分数を仮分数に変換しましょう。帯分数を仮分数にするには帯分数の分数の前の数をなくさないといけません。

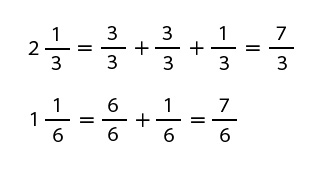

帯分数の分数の前の数は分母と分子が同じ数の分数がいくつあるかを表しています。この場合は、3/3と6/6のことです。

1/3の前の2とは3/3を2つ含んでいるということです。1/6の前の1とは6/6を1つ含んでいるということです。

したがって、次のように数の個数分の分数を足し合わせてもらえれば帯分数は仮分数へ変換できます。

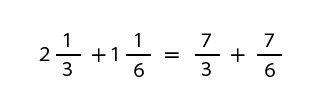

帯分数の式を仮分数の式に変えると次のようになります。

次は、それぞれの分数の分母の数が同じになっているのか調べます。

この分数の式の場合は、それぞれの分数の分母の数が異なっていますので、このままでは分数のたしざんができません。

分母の数を統一する方法は覚えていますか。それぞれの分母の数の最小公倍数にすればいいのでしたね。

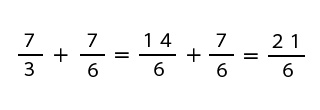

分数のたしざんを計算する時に必要となる通分という作業を行って分母を同じ数に合わせてください。3と6の最小公倍数は6なので、それぞれの分母の数を通分して6に合わせてください。

分母を最小公倍数にするのがスマートな方法ですが、最小公倍数の求め方がわからないという方は、分母が揃えばたしざんできるようになるので、3×6=18というようにそれぞれの分母の数の積(この場合は18)で揃えても計算できます。とにかく分母の数を揃えてください。

通分して分母を6にして計算していくと次のようになります。

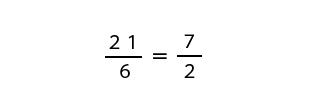

21/6という計算結果になりました。この計算結果が約分できそうなら約分しなければいけません。

この場合は約分ができますので、分母と分子を3で割って約分して数を小さくしてください。

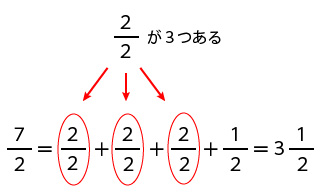

最後に、7/2は仮分数なので帯分数に変換しましょう。

7/2は2/2を3つ含んでいるので、帯分数にした答えは3と1/2です。

計算手順に従って計算すれば、帯分数のたしざんも簡単に計算できたのではないでしょうか。

5.分数の計算を覚えるおすすめの本

分数の計算が苦手なお子さんはいませんか。もしかしたら分数の足し算、引き算、掛け算、割り算が克服できるおすすめの問題集を紹介します。

本の名前:分数の計算(算数基礎マスター)

分数の計算(算数基礎マスター)は、分数の足し算、引き算、掛け算、割り算の基礎を解いていく問題集です。

ページの内容は、左側は例題、右側は問題になっていますので、例題を見ながら問題をスイスイ解けれる構成になっています。努力次第で分数のテストは100点です。

反復して問題を解いてもらうと計算のやり方を覚えて分数の計算が得意になりますよ。

分数の計算方法がわかるお子さんでも、基礎学力の復習に使っても効果はあります。