平行四辺形という図形の形と面積を求める公式

学習する学年:小学生

1.平行四辺形の説明

小学校の高学年になると、円、三角形、長方形などの図形の授業が始まります。

平方四辺形も図形の授業で学習する1つに含まれていますので、平方四辺形とはどんな形でどんな公式なのかをしっかり覚えてください。

平行四辺形とは、2組の向かい合う辺がそれぞれ平行である四辺形のことをいいます。

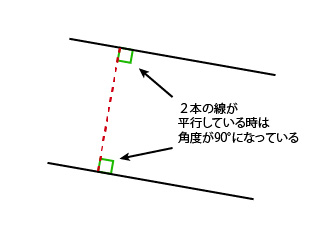

平行という言葉の意味はわかりますか。ある辺から垂直(90°の角度)に線を伸ばした時、その線ともう片方の辺も90°の角度になっている状態のことをいっています。

例えば、次のような状態の時のことを平行といいます。

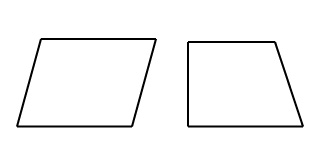

平行という意味がわかったところで、どういう形が平行四辺形なのか詳しく説明しますので、下の2つの図形を見てください。

平行四辺形かどうかを判断するポイントは、

- 四辺形(4つの辺から成り立っている多角形)である

- 2組の向かい合った辺が平行である

という2つの特徴を持った図形を探すことです。

まずは、四辺形かどうかをみてみましょう。

それぞれの図形は4つの辺で成り立っているので四辺形です。

この時点ではどちらの図形も平行四辺形の可能性があります。

次は、2組の向かい合った辺が平行かどうかをみてみましょう。

左側の図形は2組の向かい合う辺が平行になっていて、右側の図形は1組の向かい合う辺のみ平行になってます。

平行四辺形とは、2組の向かい合う辺が平行になっていなければいけないですよね。

したがって、左側の図形が平行四辺形となります。

右側の図形は平行四辺形ではありません。何の図形かというと台形です。

上記の説明を一通り目を通してみて、どのような図形が平行四辺形なのかわかりましたか?

この他に、4つの角度がそれぞれ90°で4つの辺が同じ長さの図形は正方形、4つの角度がそれぞれ90°で2組みずつ辺の長さが等しい図形は長方形となります。

算数は様々な図形が出てきます。言葉で覚えるよりも図形で見て覚えてしまった方が時間が掛かりませんしずっと記憶に残ります。

2.平行四辺形の面積を求める公式

それでは、平行四辺形の面積を計算する式はどのように求めたらいいのでしょうか?

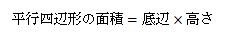

小学生の時に、次のような平行四辺形の面積を求める公式を勉強しましたが覚えていますか。

この公式はちゃんと理由があるんです。なぜそうなるのかをみていきましょう。

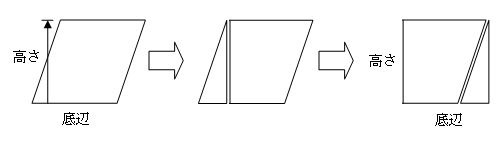

まず、初めに下の図を見てください。

平行四辺形の図形で、ある一部を切り取ります。この切り取った直角三角形を移動してはめこむと、平行四辺形だった図形が四角形に変わりました。

この作業をすることにより、平行四辺形の公式が理解できるようになると思います。

四角形の面積の式は、

- たて×よこ

で求められますよね。

平行四辺形も四角形にすれば、

- たて×よこ

で求められるということです。

たてとよこを次のように、

- たて=高さ

- よこ=底辺

とすると、平行四辺形の面積を求める公式は、

となって、学校で教わった式になりました。

平行四辺形の面積=底辺×高さの式をしっかり覚えてください。